ロマン主義三部作を発表した第一期、短篇・実験期と呼ばれる試行錯誤を行い「新しい世界」を描いた第二期、「分人主義」という独自の思想を展開する充実した第三期、『マチネの終わりに』がベストセラーとなり平野啓一郎のイメージが更新された第四期と、平野の小説は20年の間に変化を続けてきました。その20年の作家生活と数々の作品群を、平野本人が読み解きます。

亡き父の姿を知ることが、小説執筆の動機に

僕は今年でデビュー二十一年目となります。これまでの歩みを語りましょうというのが今夜の趣旨なので、小さいころのことから振り返ってみたいと思います。

じつは小学生あたりまでの僕は、本を読むのがあまり好きではありませんでした。外に出て野球やサッカーをするほうがはるかに好きで、母親はどうしたらこの子が本を読むようになるだろうかと、頭を抱えていたくらいです。

でも、高学年になる頃からポツポツ読み始め、中学生になると、通学に片道一時間ほどかかる私立に入学したので、手持ち無沙汰解消のため本を買ってよく読むようになったんです。

二年生のときにたまたま読んだ三島由紀夫『金閣寺』には、大きな衝撃を受けました。これまで何となく読んできた小説とは文体がまるで違う、非常にきらびやかで華麗な文章でした。同時に主人公の内面の徹底的な暗さや、社会からの疎外感に共感しました。輝かしい告白体の文体と暗い内面世界のコントラストに魅せられました。

そこから三島という作家に関心を持つようになり、『仮面の告白』や『潮騒』、さまざまなエッセイを新潮文庫で手あたり次第に読んでいきました。三島は勉強熱心な小説家でしたから、文中に、トーマス・マンやフローベールなど他の作家の名が色々と出てくる。好きな作家の好きなものは知りたくなるもので、岩波文庫で探してきて読むようになり、読書の幅が広がっていきました。

三島やマンの作品を読み慣れたころ、出発点だった『金閣寺』を改めて開いてみると、以前は主題の理解もおぼつかなかったのに、これは『仮面の告白』ともつながっているんじゃないか、といったことにまで思い至るようになっていました。文学はそれぞれの作品が孤立してあるのではなく、作品同士が背後でつながりを持ちつつ存在していると気づきました。ホルヘ・ルイス・ボルヘスはそのことを指して、文学を一つの大きな森にたとえていましたね。

さて、読むことが好きになっていくと、自分で書くこともしてみたくなります。高校二年生のとき、原稿用紙八〇枚くらいの小説を書き上げて、姉や近しい友人に読んでもらったのが最初でした。そのときの反応は……、まあ誰一人として「これは驚くべき才能だ!」などと指摘してはくれず、なんだか当たり障りのない、気遣いに満ちた感想を言われておしまいでした。

それで、何というか、気が済んだんですね。作家になる特別な才能があるとも思えなかったので、そのままおとなしく大学入試の受験勉強を始めました。勉強に身を入れていたら、成績も上がっていきました。進路について塾のチューターと話すと、「とりあえずやりたいことがないなら法学部にしておいたら」と。そういうものかと思い、京都大学の法学部を受験し、入学することになりました。

なぜ文学部にしなかったのかとは、よく質問されるのですが、行きたくなかったんですね。中学・高校と熱心に文学を読んでいたけれど、読めば読むほど内向的になり、他者から遠ざかっていく自分を、持て余してました。文学を読むと、周りとの円滑なコミュニケーションが難しくなって、自分が苦しくなるという感覚があった。文学にのめり込みだした時の、一種の初期症状ですかね。日常的な世界とは、違う価値観に染まってゆくわけですから。

それで、法学部にでも行けば、実際的な人間になって、トーマス・マンが言う「市民」として、まともに社会で生きていけるのではないかと思っていました。現実的に、そうじゃないと、食べていけないだろうとも思っていましたし。

京都で一人暮らしを始めるときには、北九州の実家から本を一冊も持っていきませんでした。ところが、いざ大学生活を始めると、色々と誤算がありました。まずは教科書を買わなくてはいけないので、大学生協の書店へ行くことになる。そうすると、北九州では見たことのない本がたくさん並んでいるんですね。それに圧倒されるし、「大学生って、こんなの読んでいるんだな」と、ついつい手が伸びてしまう。

しかも、当時の文系大学生には時間がたっぷりある。授業の出席が厳しくなかったので。京都は学生が遊べるところなんてあまりないし、できることといえばアルバイトに打ち込むか、バンドでも始めるか、本を読むくらい。もっと違う方向に行って、ドロップアウトする学生もいましたが。それでまたよく読書をするようになっていきました。

高校時代は、小説は書きましたが、小説家になりたいとは、思っていませんでした。なれるとも思いませんでしたし。けれども、大学に入ってからは、やっぱり小説家になりたいと考えるようになったんですね。

時代背景もあったと思います。僕が大学に入学したのは一九九四年です。翌年には関西で阪神大震災が、東京では地下鉄サリン事件が起きます。しばらくすると山一證券が廃業したりとバブル崩壊が本格化し、「世紀末」という言葉もよく耳にしました。東西冷戦も終わって、世界の未来像も曖昧でした。他方でネットはまだごく一部の人のもので、社会の閉塞感は大変なものでした。

それから、個人的な体験もかなり影響しています。自分の父親の存在にまつわることです。父は、僕が一歳のときに亡くなっています。休日に昼食を食べて畳で横になっていたらそのまま心臓が止まってしまった。三十六歳でした。

僕はまだ小さすぎたので、どんなに回想しようとしてもどうしても父の記憶にはたどり着けません。でも、父のことはよく知っています。母や姉や親戚が、生前の父や亡くなったときのことをいろいろ説明してくれましたので。父親を具体的にイメージできない幼子に、なんとかその像を伝えようとしてくれたのですね。

僕はそれを聴きながら、幼いながらに人間が死ぬってどういうことか思い巡らせました。その経験が、小説を書くことと大きなつながりがあるような気がしています。小説の読者は、そこに書かれている人物のことを最初は何も知りません。作者はなんとか読者にその人物のイメージを伝えようとして、こんなことがあった、あんなことがあった、そのときこの人はこう思った……と、言葉で説明の限りを尽くしますね。そうした小説の読者と作者の関係は、幼い僕に母や姉が父のことを説明してくれたこととつながっているように思えます。

父は柔道をやっていて体格が良く、病院に行くこともほとんどないくらい健康な人でした。そういう人でも、あるとき突然心臓が止まって死んでしまう。小さいころの僕は、その事実自体の不思議さに強い影響を受けて成長しました。今は自分の心臓が動いているけれど、これが止まったら死んでしまうということなんだろうか、と。そういうことを、小学校高学年くらいからよく考え始めました。友だちと、当時流行ったファミコンなんかして遊んでいても、時々ふと、俺はこんなことしている次の瞬間に死ぬんじゃないか、と考えてしまう。だったら自分の本当にしたいことをやるべきじゃないのか……。そんなことを考えるようになっていきました。

じゃあしたいことって何なのか? そもそも自分はどういう人間で、どんな生き方をしたいのか? 十代の頃にはそれがなかなかわからずに煩悶しましたが、大学生になって、結局、「小説を書く」ということを一生の仕事にしたいと思いつめるようになりました。

デビュー作『日蝕』は時代の空気を背負っている

それで執筆を始めて、まず二作を書き上げましたが、それらは自分でもあまり納得がいかず、誰にも読んでもらわずじまいでした。三作目、高校時代に書いたものも合わせると通算四作目として書いたのが、僕のデビュー作となった『日蝕』です。

これは手応えがあったので文芸誌「新潮」に投稿したところ、幸い評価してもらえてそのまま掲載され、小説家としてデビューすることとなりました。

同作で芥川賞も受賞して、学生作家ということもあって非常に注目されました。ただ、賛否は分かれました。当時は、なぜ京都の学生がこんな小説を書くのかという疑問や批判が少なからずありました。同じく学生時代にデビューした大江健三郎さんの芥川賞受賞作『飼育』や村上龍さんの『限りなく透明に近いブルー』などは、その世代の声を代表するものだったはずなのに、『日蝕』はまったく個人的な趣味の世界のようにみなされたのでした。

たしかに『日蝕』は、中世ヨーロッパの錬金術や魔女裁判、神秘主義を扱った小説で、一九九〇年代の日本の若い世代の暮らしとは一見なんら関係がありません。しかし、実際、あの小説は九〇年代後半の日本を覆っていた強い閉塞感からこそ生まれたのでした。とにかく僕は、当時、崩壊してゆく社会の中で、息苦しさに喘いでいて、この世界から超越するような瞬間を熱烈に求めていました。それを文学体験として可能とするような小説を書けないかと。具体的にはエリアーデのハイエロファニーという考え方に影響されていましたが。

他方、僕が大学時代に真面目に受けた数少ない授業の一つは、小野紀明先生の西洋政治思想史でした。これは、二年間かけてソクラテス以前の哲学から現代思想まで、ヨーロッパ哲学・政治思想を学んでいくというものです。僕は、後に小野先生のゼミにも参加し、強い影響を受けました。

先生の講義を通じて、これまで断片的に我流で読んでいたヨーロッパの思想を、歴史的な流れの中で、初めて理解することができるようになりました。当時は、ポストモダン・ブームの末期でしたが、フーコーやデリダの議論がなぜ登場したのかということが、やっと納得できたというか。

小野先生の授業の思想史と、エリアーデの宗教史・歴史哲学、更には当時、刊行が始まったばかりだった『中世思想原典集成』というキリスト教文献の翻訳を読みながら、中世のキリスト教の神秘主義に関心が向いていきました。大学の図書館には『神学大全』もありましたし。あとはユングの錬金術関連の本ですね。

そんなころに書いていたのが『日蝕』でした。舞台に選んだ一五世紀末というのは、人間中心主義をうたうルネサンスがイタリアで始まっていたとはいえ、まだ新しい秩序や世界観は十分に広まっておらず、中世的な世界観が崩壊しつつ残存していました。共同体を維持する価値観が動揺したまま、共同体を維持していこうとする。此岸的なものに意味を見出しつつ、神秘主義的な飛躍がある。異質なものを排撃することで一体感を得る。異端審問や錬金術は、そういう時代の精神の産物です。

こうしたアンビバレントな感じが、一五世紀末のヨーロッパにあった。そしてその感覚は、一九九〇年代の日本に生きなければいけない自分にとっても、切実に共感されるところがありました。ですから僕は、『日蝕』は、あの時代が書かせたといっても過言でない作品だったと今も思っています。山口昌男さんとか、中村雄二郎さんとか、どちらかというと、思想的には『へるめす』系の人たち、それから文学だと古井由吉さんとか黒井千次さんとか、内向の世代と呼ばれた人たちに評価されて僕はデビューしました。

ともかく、小説家としてデビューすることができ、二作目以降も発表していけることとなりました。『日蝕』を最初に評価してくれた「新潮」編集長が、他に作品はないのかと言うので、慌てて二作目となる『一月物語』を仕上げました。

この作品には原型がありました。大学に入ってから書いた二作目の習作です。それを大幅に書き直して発表したものです。明治時代の奈良を舞台に青年詩人が運命の女に邂逅する話で、『雨月物語』や泉鏡花らの幻想世界を意識し、北村透谷を主人公のモデルにした、極めてロマン主義的なものですが、これは意図して選択した作風です。

というのも『日蝕』を書くときすでに、初期の仕事を三部作にしようとの構想を持っていました。三作をひとつの連なりと考え、全体を「ロマン主義三部作」と位置付けました。僕はロマン主義の文学や芸術に強く影響を受けてきましたし、自分がロマン主義的な人間だということも自覚していました。問題点も含めて。

これから小説家として生きていくのなら、まずは自分が何者なのかというのを考え抜くところから出発しなければと思い、構想を立てました。そのころ人伝てに、大江健三郎さんから助言をいただいたのも大きかったです。曰く、三十歳になるまでは自分の書きたいもの以外は絶対に書いてはいけない、それができればあとは大丈夫だとのこと。これは、今に至るまで僕の金科玉条となっています。

小説ジャンルをアップデートせんとした実験期

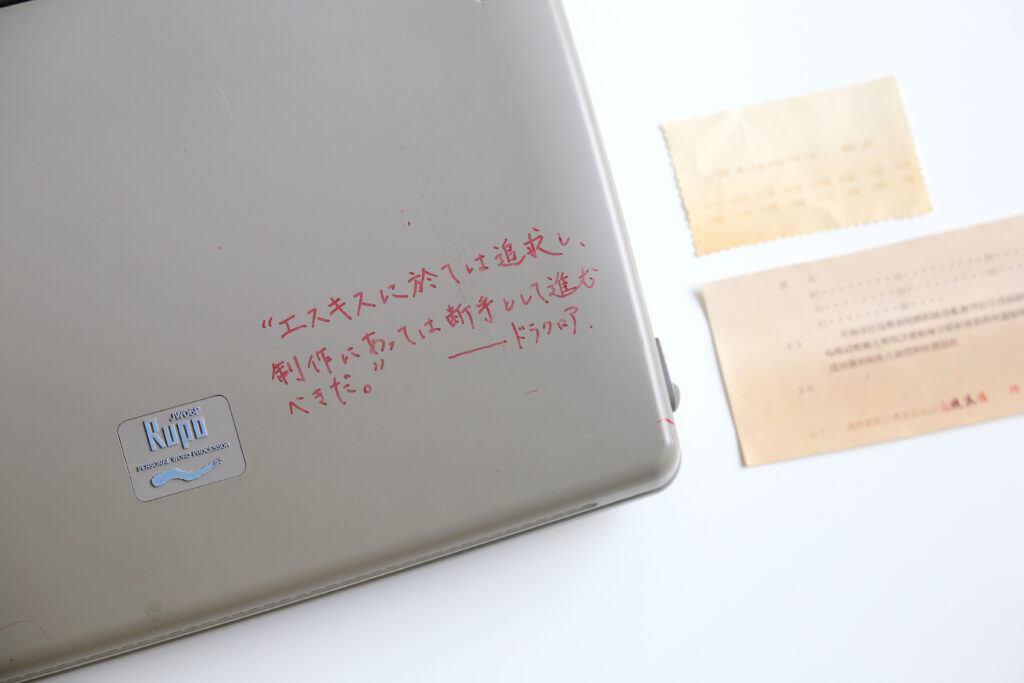

続く三作目が『葬送』です。ショパンとドラクロワを主人公にした長編で、前二作とは文体、主題も大きく異なっています。なぜこういう作品だったかというのにはいくつか理由があります。元々、主人公の二人が好きだったからというのもありますが、ロマン主義三部作の最後として、フランスのロマン主義、それもボードレール的に脱構築されたロマン主義を時代精神として描きたいという野心がありました。

それから僕はデビュー作で、小説は超越的体験をする場であると考えたわけですが、そうはいっても現実の世界で生きていくときのコミュニケーションの問題を無視して小説を書き続けるわけにはいかない。

さらには、そのころの文学を取り巻く環境への反発心もありました。当時の日本の文壇では、やたらに「文学は終わった」「近代文学は終わった」という言説が唱えられていたんですね。やるべきこととして残っているのはもうパロディくらいしかない、とされていた。

けれども、そう言っている人たちが本当に一九〜二〇世紀の小説を読み尽くして、仔細に検討した挙句に「もう文学は終わりだ」と絶望して言っているようには思えなかった。非常に二次テキスト的で、一種のファッションとして口にしているだけじゃないかと。

当時は物語批判も盛んでした。ある小説は物語の類型に囚われているが、中上健次の小説だけは物語を食い破って小説たり得ているといったレトリックです。あるいは、小説とは物語の批評である、といった類いのあまりにも粗雑で、安直な主張です。しかし、小説はキャラクターの設定もあれば文体もあり、細部の表現もあったり、いつどう書かれるかという条件も含めて、非常に複雑な要素が集まってできているものであって、物語はその要素の一つに過ぎません。

自分自身が小説家としてやっていくのなら、仮に「文学が終わった」というのが本当だとしても、それを自分で確かめたいという気持ちが強くありました。現代文学がどんな問題に直面していて、何がまだ有効なのか、小説を書くことで考えていきたかった。

ポストモダンだなんだとやかましいけれど、そもそも小説というジャンルが生まれた近代という時代そのものが何だったのか? 小説を書くことで、近代と近代小説とを同時に考えたい、という意図のもと、『葬送』は構想されました。結果この作品は、原稿用紙二五〇〇枚にも及ぶ大作になりました。

さて、そうして第一期を終え、次は、いよいよ現代を直接舞台にして書くことになります。『葬送』を書いていたのは一九九九年から二〇〇二年あたり。インターネットが急速に発達して、常時接続できるものになっていき、世界が広がっていくという実感があった時期です。

加えて、九・一一同時多発テロが起きました。この衝撃は、非常に大きかったです。『葬送』を書き続けながら、正直なところ、現実の世界がこんなに激動している時に、自分は一九世紀を舞台にした小説を書いている。それでいいんだろうかと、焦燥に駆られるようなところもありました。

さらに若くしてデビューした小説家として、三十歳になるまでに代表作となる長編を書きたい、という思いも強くありました。三島由紀夫が『金閣寺』を書いたのも、大江健三郎さんが『万延元年のフットボール』を書いたのも三十歳前後です。僕もその年頃までに、時代精神を捉えた長編小説を書かねばならない、と考えていました。

ですが、テロとネットによって新たに特徴づけられた二一世紀の現実を、二〇世紀までに蓄積された小説の技法で描けないことははっきりしていました。

インターネットの登場は、グローバル化を進めただけでなく、僕たちの住んでいる世界がどれほど多様であるかを可視化しました。世の中には本当にいろんな人が存在していて、そう簡単に世代を代表する表現なんて提示できるはずもありません。また、一人の人間の多面性も白日の下にさらされました。

また、九・一一のテロは、九〇年代に広まっていた「対話」のイメージの一種の甘さを痛感させました。結局のところ、僕は「対話」の重要性を強調しますが、この主題を議論するには、「対話」が重要であるという前提を全く共有しない他者の存在をこそ考えなければならないはずです。他者の多様性と、他者の遠さ。これが、当時、僕が直面していた大きな課題でした。

近代小説が、ある閉鎖的なコミュニティをベースにしているという意味では、バルザックの「人間喜劇」からヌーヴォーロマンやマジック・リアリズムに至るまで、ある程度は共通しています。勿論、『ロビンソン・クルーソー』や『闇の奥』のような非日常の例外的な小説もありますが。そして、それを描くための技法は、非常に洗練されました。けれども、現実は、すでにそうした枠組みを超えてしまっているのです。

さらにインターネットは、時間と空間の感覚もはっきりと変化させました。小説は始まりと終わりのあるまとまった時間のもとで展開される芸術で、その作品世界には時間が流れていないと成り立ちません。

一方でインターネットのほうは、時間の滞留感を生み出します。ネット上では過去のログがすべて残り、三年前の発言と今の発言が平然と混在しています。人間も社会も、過去の言動に一層強く拘束されるようになりました。そこに導入される時間性は個人化します。ネット上の膨大な蓄積から自由に選択して自分なりに順序をつけて、個人的でローカルな時間の流れを生み出す。あちこちに個々の時間が生じるので、私たちは複数の時間を、テレビのチャンネルをザッピングするようにしながら体験するようになっています。

このように読者の時間観が変化している中で、小説はどうやって物語を展開していけばいいのか。大きな物語から小さな物語へといった話は、それこそ、ポストモダンの時代に散々語られましたが、実際に起きたことは、ネットワーク化と、時間の滞留や逆進性、フェイクの混在などを通じて、抽象的に語られていたより遥かに複雑でした。さらには空間的な広がりも捉え直す必要があります。

例えば二〇世紀までの小説は、ある人間の生き方を書くのに、その人物と直接関係するものを描けば小説世界として完結できた。規模的には国家が、その最大の空間であり、戦争小説はそのリミットに触れるものでした。けれども、現代は日常的にあらゆるものがつながっていて、一個人の生涯も社会で起きているすべてのことから影響を受けることが、半ば可視化されています。一人の人生を描き出そうとした場合、いったい世界をどこまで描写すれば事足りるのかがわからなくなってしまっている。その人物の周囲だけを描くのでは狭すぎる印象となるのです。

複数の時間が逆行さえしながら同時に流れている感覚や、世界は広大でどこまでもつながっていてとうてい捌き切れないものであることを、小説の中でどう構造化して、一つの話にまとめ上げていくか。当然、それは価値観の多様化でもあります。ヨーロッパの自然法という考え方には、一つに新大陸の先住民に、キリスト教的な価値観が通用しないという問題がありました。スペインのサラマンカ学派が苦心した点です。しかし、「自然」のような共通の自明性を設定すること自体もまた、非常に困難です。

こうした課題を扱うための形式を創出しなければ二一世紀に真に現代的な小説を書くことはできないだろうと考えました。

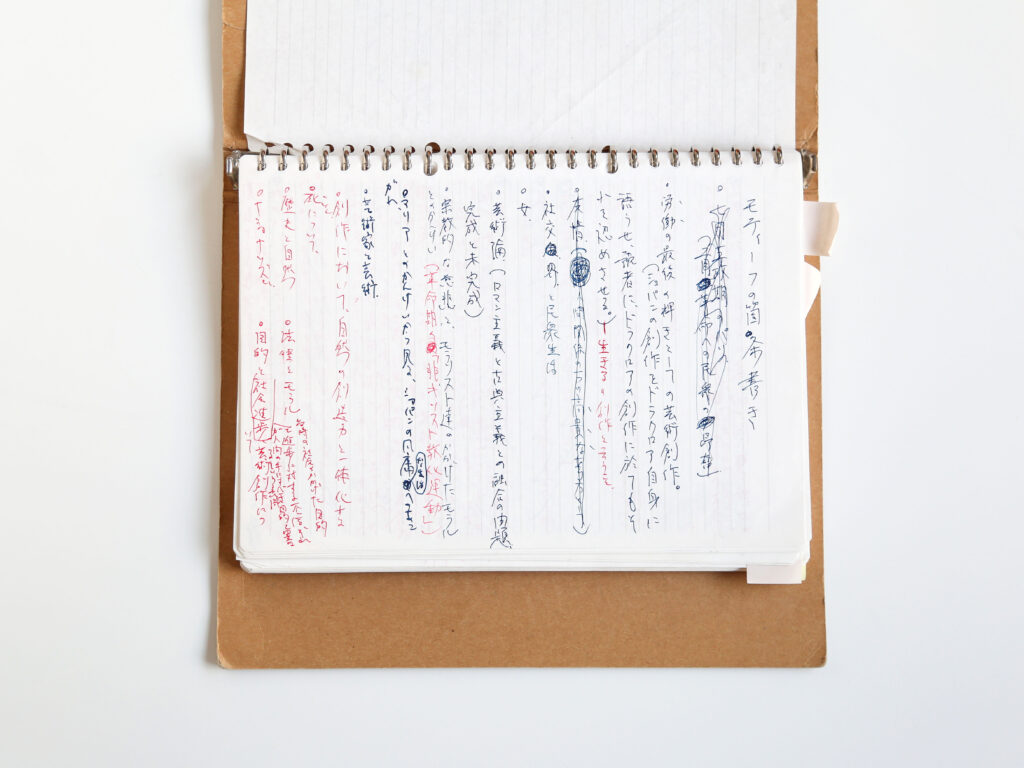

この問題をいきなり長編で解決していくのは難しいと思いました。そこでいくつも短編を書き継いで、二一世紀の小説はどうあるべきか、どうあり得るかを考えていくことにしたのです。「ロマン主義三部作」を僕の文学の第一期の仕事と規定すれば、『高瀬川』『滴り落ちる時計たちの波紋』『顔のない裸体たち』『あなたが、いなかった、あなた』という本にまとめられることとなる実験的な短編群は第二期にあたります。

この時期はかなりいろんな試みをしました。『追憶』は、どうしてもストレートに父の死のことを書けなかった僕が、詩の形式を借りて書いた作品です。まず、父の死の情景を比喩的に語った一編の詩を書きました。そして、その言葉をランダムに抽出しながら、あるいは再比喩化し、またあるいは通常の叙述の文に解きほぐしながら、文章を何度も再構成しています。そうすると、非常に不思議なことですが、すべての言葉を再編成し終わった時には、最初のテキストを物語的に一層、深化させた全体ができあがります。これは、なぜそうなるのか、説明が難しいのですが、ともかく、非常に成功しました。ある作品を書いていると、その中で使用できる語とできない語というのが、全体の調子の中ではっきりと線引きされていきます。更に、そこに使用可能な比喩群のプールも見えてきます。それらの言葉には、作品との関係性だけでなく、実は相互に一定の親和性があるのではないか。だから、それらを自由に組み合わせても、結果的に作品の主題に接近できるのではないか、という発想です。

『氷塊』では、紙面を上下二段に分けて、それぞれ異なるストーリーを描いています。本を読むというのは通常、リニアな時間の流れをページ・ネーションによって整理されつつ、辿っていく行為だと考えられますが、時間の複数性を可視化した書き方も可能ではないか、と考えていました。現代人の新しい時空間の認識を、本という二次元の場所に、言語記号を用いて定着するわけですが、その際に、ロケーションという発想をしました。ここの物語が、どのように配置されうるのかと。この時期のこうした試みは突飛に見えるかもしれませんが、雑誌編集の視点からすれば、見開きページに、個別の情報が視覚的に構造化され、独立して存在しているというのは、ごく一般的なことです。雑誌の場合、それで全くストレスなく、情報の全体にアクセスできるのに、小説はどうして、一続きの文章を辿ることでしか体験できないのか。

これらは、ほんの一例ですが、記号論的な実験など、他にもありとあらゆる試みをしました。第二期で思考した事柄は僕のその後のテーマ、例えば「分人」という考え方の素になっています。でも、それぞれの作品を発表したときには概して「よくわからない」という反応でした。批評家からも読者からも酷評されましたから、今でもあの時期の作品が好きだという人に会うと、握手したくなります(笑)。僕にとってはこれらの作品を書くことが、二〇世紀の小説技法を克服して、二一世紀のそれへと脱皮するための不可欠なプロセスでした。

個人という概念の限界を見定め、「分人主義」を提唱

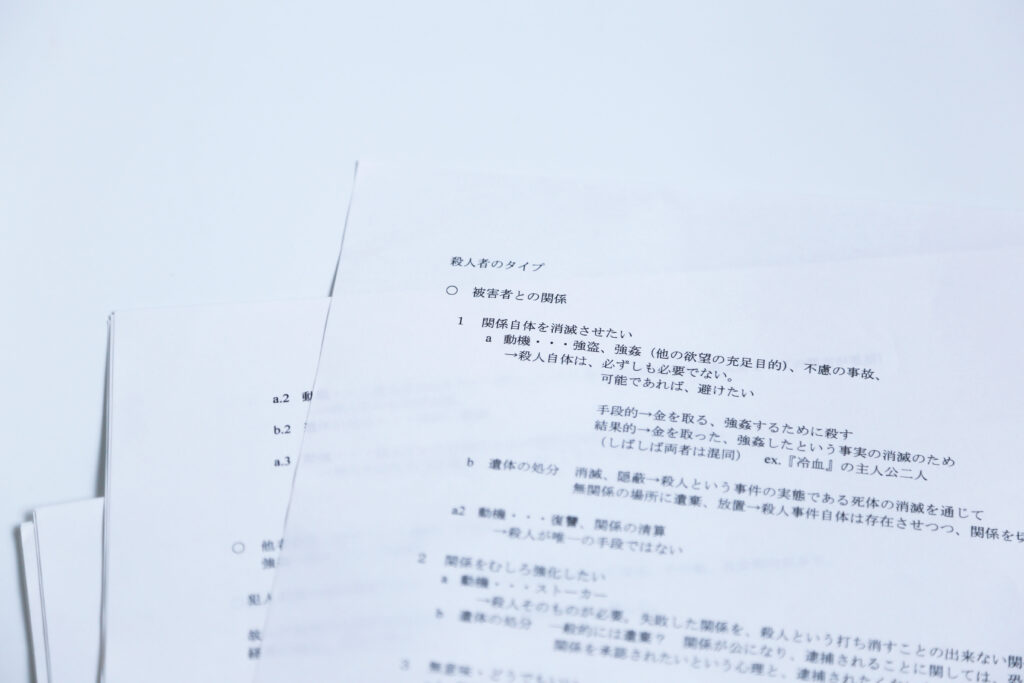

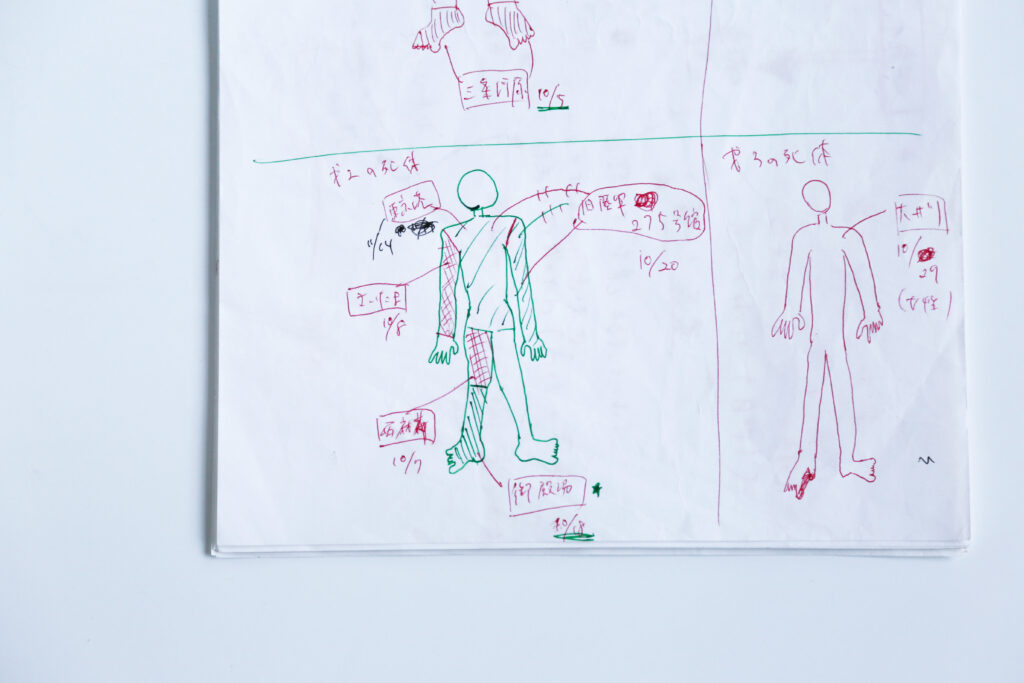

第二期の多様な試みを経て、いよいよ長編に取り組もうと書いたのが『決壊』でした。ここから僕の文学の第三期が始まります。凄惨な殺人事件を扱い、しかも逮捕されるのは被害者の近親者であるという重い話でしたし、結末があまりに絶望的でつらいという声をよく聞きました。

結末についてはどうするべきか僕も悩んだのですが、書くにあたって犯罪について取材し、被害者の実情を知るにつけ、ありきたりの気休めでハッピーエンドにすることは、とてもできないと感じました。僕自身が、当時は深刻なニヒリズムに陥っていましたし、それを克服するためには、ともかく、妥協なく徹底して現実的な認識を突き詰めるしかありませんでした。人間は、最後は根性論で立ち直れる、というのではなく、限界を超えれば当然に壊れるという認識を重視しました。

読者から寄せられた感想では、「とても心を打たれたけど、正直、どう生きたらいいのかわからなくなった」と言った声が幾つも聞かれ、深刻に受け止めました。それは、実際、作者である僕自身の心情でもありました。この作品を書いていて、じつは自分でもかなり深く傷ついていました。あとから気づくことですが。

文学はある時代までは、社会の悲惨さや困難を赤裸々に描くことで十分に役割を果たしたと見なされていたのかもしれません。しかし、二一世紀の混迷の時代には、読者はより切実に、「じゃあどう生きたらいいのか」という答えを求めている。それは、高踏的になって、突き放せないことだと思います。

もう一つ『決壊』をあのかたちで終わらせるよりほかなかったのは、個人という概念です。この小説以前は個人という概念を前提に小説を書いていましたし、『決壊』も同じように書き始めました。でも書き進めるうち、今は個人という概念自体に限界が来ているのだということを強く意識しました。沢野崇という主人公は、その困難を象徴的に体現した人物です。従来の個人という概念を基礎に据えて考えるかぎり、小説がうまく組み立てられないという感触があった。つまり、現実自体がそれではうまく捉えられなくなっているのではないかという感触です。

では、どうやって生きたらいいのか?を考える上で、まさに考えるべきはここだと見定めました。そうして出てきたのが「分人」という概念です。人は誰しもどこかに「本当の自分」という中心を持っているようにこれまでは信じてきたけれど、そうじゃない。人は個人という分割不可能な統一体として存在するわけではなくて、相手や状況に合わせて分化する複数の人格、すなわち分人の集合体でできているという考え方ですね。近未来のアメリカを舞台にした『ドーン』では、この分人主義を全面的に展開しました。

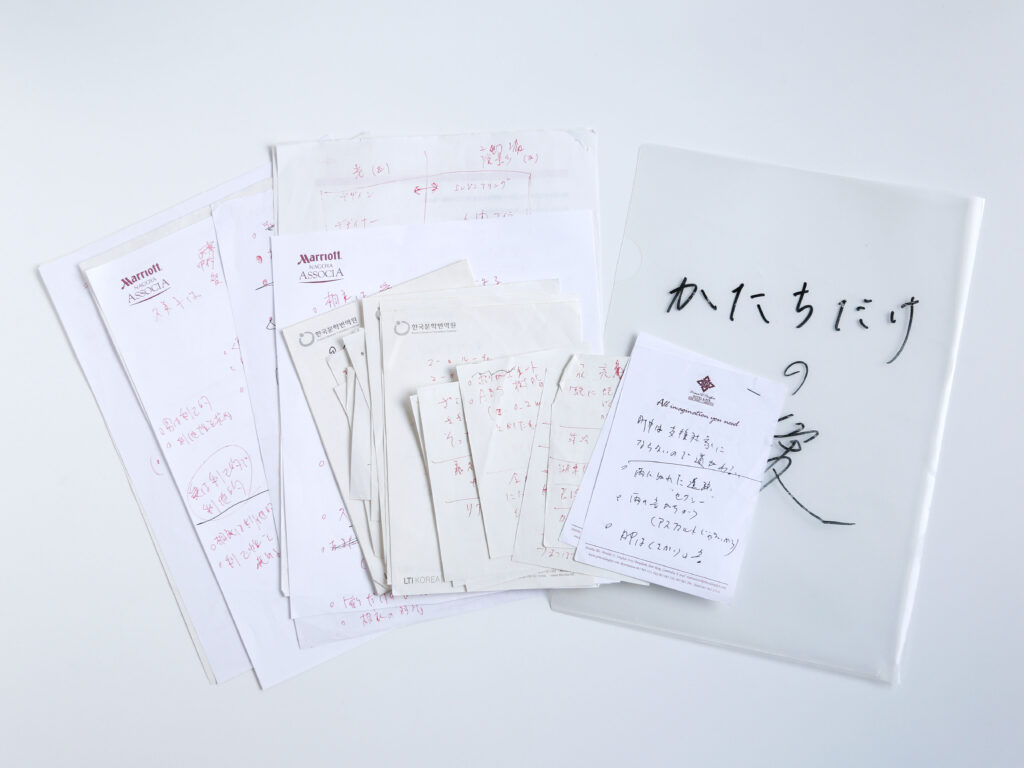

続く『かたちだけの愛』では、恋愛を分人主義的に再解釈しました。また主人公はプロダクト・デザイナーで、義足の製作を依頼されるという話であり、デザインと身体性を強く意識しています。『ドーン』ではインターネットが普及したデジタル社会を描いたのですが、世の中がまっすぐそちらの方向に進むとは到底思えず、必ず物質的な世界のほうへの揺り戻しがあると感じていました。そこで『かたちだけの愛』では、身体とテクノロジーの関係をもう一度捉え直そうとしています。今は、IoTなどと称して、まさにそこがテクノロジーの最先端になっていますが、当時はこの視点も、ほとんど理解されませんでした。

次の『空白を満たしなさい』でも引き続き分人主義について考えを深めていますが、同時にこの作品は僕が、父の亡くなった三十六歳という年齢を迎えるタイミングで書いた小説でした。

僕は小さいころから、自分は父が亡くなった三十六歳という年齢より長くは生きられないんじゃないかと思っていました。これはおそらく、父より年上になるという状況がうまく想像できないからなのでしょう。

いざ三十六歳を迎えるにあたって、これから先、父の死を乗り越えて生きるには、そのことを主題に据えた小説を書かないといけないんじゃないかと考えていました。そこで、死んだ人間に対して残された者が抱く最も強い気持ちは何だろうかと想像しました。それは、結局、「もう一度会いたい」ということ以外にないんじゃないか。それで「死んだ人間が生き返る」というストーリーができていきました。これには、直前に東日本大震災が起きたことも大きく影響しています。

『空白を満たしなさい』まで書いたところで、僕の中で分人主義についての考えはかなり整理された感があります。自分ではここまでを第三期として、「前期分人主義」と名付けています。

分人主義では、対人関係ごとに人格があると考えます。それぞれの分人は外界との関係性によって規定されていくので、その人の置かれた環境が大きな影響を及ぼすこととなります。つまり、自由意思がどこまで可能なのかといった、一種の運命論的な主題に導かれていきます。

そこで、次の作品では、時代なり状況なりに非常に大きな影響を受けて、運命に翻弄される人間という主題に力点を移していこうと考えました。ここから第四期が始まり、僕はこれを「後期分人主義」と呼んでいます。

文学だけは一向に飽きない

第四期への転換のキーとなったのは、短編集『透明な迷宮』の表題でした。もしも僕たちが可視化された迷宮に閉じ込められているとしたら、進路は迷宮の壁に沿うしかないと納得しますよね。諦めからでも。ですが、いまの社会は、制度や社会環境が寄ってたかって人間の外部から一人ひとりのあり方を規定していて、しかも、それがほとんど意識化されないので、一見すると自由意思で生きているようでありながら、じつは透明な迷宮をさまよっているような状態なのではないかと想像しました。進路はあらかじめ定められており自由意思なんてほとんどないのかもしれない。そんな問題意識を、表題の短編で象徴的に表現しました。

続いて書いた『マチネの終わりに』も、見かけは恋愛小説ですが、まずは運命論的な物語を書きたいと考えたのが、執筆の最初のきっかけです。同時に、正直なところ、二〇一〇年代に入ってから僕は現実にほとほと疲れていました。日々の政治や経済のニュースにうんざりさせられることも増えていた。文学には束の間でも現実を忘れられるような開放感をもたらす機能もあるのだから、それに値する美しい物語を書きたいと思いました。元々僕は超越的体験を指向する『日蝕』でデビューした小説家だったはずですが、前期分人主義時代は、いかに生きるべきかについての思索が作品の重きをなしていました。

主人公を音楽家にしようというのは早い段階で決まりましたが、楽器を何にするかは相当悩みました。ピアノのことは『葬送』で散々書いたのでそれ以外にしたい。バイオリンやチェロもいい、ただオーケストラが絡む楽器だと登場人物が一挙に増えてしまって焦点がぼやけてしまう。ソロ演奏家がいいなと考えていたころ、クラシックギターの第一人者である福田進一さんが、バッハの曲を新しくレコーディングしたCDをくださった。聴いて心を動かされ、ギターで書きたいと思い定め、福田さんをはじめギタリストに取材を重ねながら話をつくっていきました。

『マチネの終わりに』が、うっとりと浸るような美しい仕上げの物語だったので、次の作品はもっと日常に近いところで、現代の日本に生きるとはどういうことかを考えるものにしたくなりました。『ある男』は、よく知っているはずの身近な人がじつは別人だったら……、という問いかけを含む話ですが、精神的に荒廃した作品にはしたくなかった。社会の優しさが失われつつあるような時代にあって、それでも人としての誠実さや優しさはどうあり得るのかを文学的に描きたかった。

ここまでがすでに刊行されている作品ですね。現在進行形で進んでいるのは『本心』という小説で、九月*から新聞連載として始まりました。これが第四期の最後の作品になる予感がしています。(注:2019年9月より、北海道、東京・中日、西日本新聞にて新聞連載開始)

大きなテーマとしては、テクノロジーの発展と現実世界の関係性を考えるという、これまでにも取り組んできたものの延長線上にあります。人工知能(AI)の進歩は凄まじくて、ヴァーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)がこれからどんどん実用化されていくことになるでしょう。すると、現実とは異なるヴァーチャルの世界での、自分の分人の存在感がますます大きくなっていく。現実はつらいから、もう人生の大半の時間をVRの世界で生きてしまおうという人が出てきたっておかしくはない。

小説の物語としては、愛する母親を亡くした息子が、とある企業に依頼して母そっくりの存在を仮想空間につくり出してもらうことになっています。そんな設定の中で、テクノロジーの進展が人間関係や死生観にどんな影響を及ぼすか、探っていこうと思っています。

新作でAIやVRを扱うというと、SF的に思われるかもしれませんが、既に現実はすさまじいスピードで進みつつあります。2030年代を描いた『ドーン』も、十年前には一種のSFだったかもしれませんが、今では極めて現実的に感じられると思います。小説というのは本来、それが書かれる時代や現実の社会と不可分なものです。どれほど幻想的な話を書いたとしても、根っこには確固とした現実認識がなければ、受け入れられないでしょう。

文学史だけに目配りして探せば、新しい小説の可能性はいくらでも見つかるでしょう。ただ、それが現代人の生活に何の関係もないものでは、読者にとっては真に必要な小説ではありません。

現代人が何を考えてどう生きているか。それこそがいつだって僕の文学の大きな関心事です。単なる現状分析や浮世離れした夢物語で終わらせるのではなく、今、どういう世界が望ましいのだろうかという思想も、文学にとって常に必要だと思います。

そう考えるのは、小説には時代や現実を認識し、人の心を動かす力があると信じるがゆえです。表現方法として伊達に長い歴史を持っているわけではないでしょう。僕自身も小説家になって二十一年、読者として付き合い出したころから数えればもっと長い間、文学と付き合っていますけれど、一向に飽きることはありません。僕は元来、とても飽きっぽい人間で、たいていのものはいくら夢中になってもそのうち飽きてしまうんですが、文学だけは例外です。

作品を書くたびに、「小説は難しいな」と心底思います。デビュー作もそうだったし、最近の『ある男』も、今書いている『本心』も、それぞれ本当に書くのは難しい。その難しさがやりがいにもなっていますし、それだけ難しいからこそ、次の作品ではこんなことをやりたいと新たな意欲も掻き立てられます。

僕は十代のとき悩み多き少年でしたけど、その際に慰めとなり、新しい認識を与えてくれたのは、何を措いても文学です。自分は文学に救われてきたという思いを強く持っています。

文学には人を救う力がある、という確信の根拠は、その救われた実例が自分だということに他なりません。ですから、自分が書くものも、ただ一時的に消費されて終わるのではなく、現代人の生に常に直接、深く関与するものでなければならないと肝に銘じています。

(構成・山内宏泰)

七月十日、千代田区立日比谷図書文化館にておこなわれた講演「平野啓一郎が語る、平野啓一郎 ――20年の作家生活とその作品群」を元に追加取材をし、構成した。