平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークル【文学の森】。

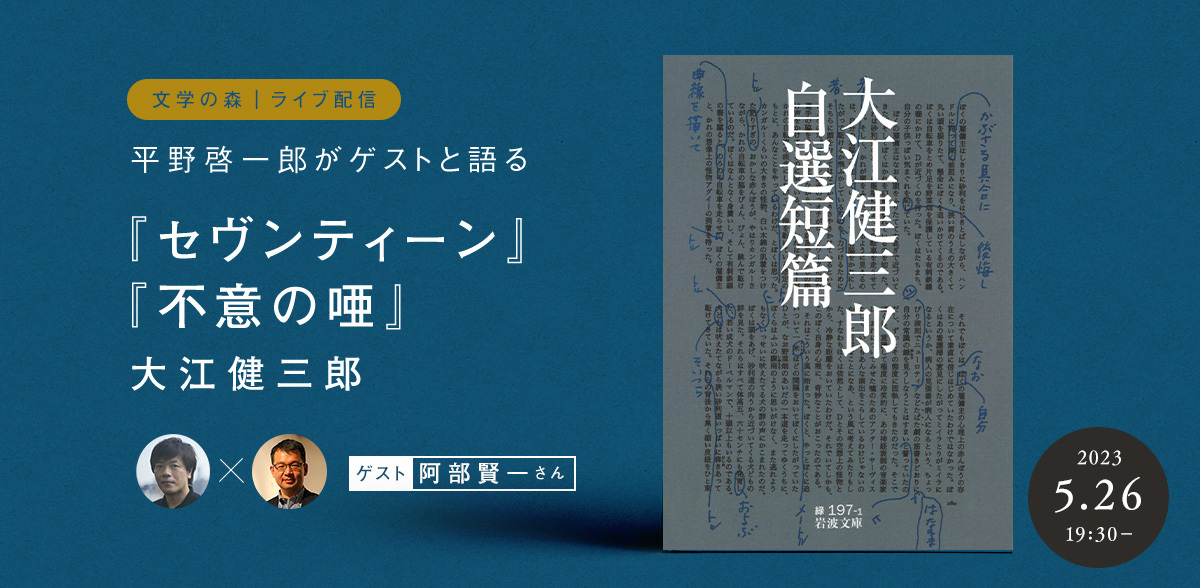

5月に行われたライヴ配信のダイジェストを、公式サイトでお届けします。テーマ作は、大江健三郎の傑作短篇『セヴンティーン』『不意の唖』です。

今回は、東京大学准教授の阿部賢一さんにお招きし、実際の自筆原稿をもとに、大江文学の魅力に迫りました。

▶︎大江健三郎の最高傑作は何か?

▶︎自筆原稿に見る書き直しへのこだわり

▶︎大江健三郎と三島由紀夫

▶︎文学と政治──現実では満たされない人こそ「美」に惹かれる

●阿部賢一

1972年、東京生まれ。現在、東京大学人文社会系研究科准教授。チェコを中心とする中東欧文学、比較文学を専門としている。大江健三郎さんの自筆原稿や校正ゲラなどの寄託資料を管理している東大の研究拠点「大江健三郎文庫」(仮称)の運営を担当。

(自筆原稿の写真提供:東京大学文学部・大学院人文社会系研究科)

大江健三郎の最高傑作は何か?

平野啓一郎(以下、平野): 講談社が『大江健三郎全小説集』を刊行する時に、 最も好きな大江健三郎の小説のアンケートをとりました。やはり1位が『万延元年のフットボール』で、2位が同数で『個人的な体験』と『芽むしり仔撃ち』でした。阿部さんは、これこそ大江健三郎作品だというもの挙げるとすると、どれでしょうか。

阿部賢一(以下、阿部):『新しい人よ眼ざめよ』は、私が大江に”眼ざめた”作品ですね。『死者の奢り』『不意の唖』『セヴンティーン』は、ある意味古典的な美しさがあり、比較的誰が読んでも素晴らしいと言える作品だと思いますが、『新しい人よ眼ざめよ』は、大江健三郎という小説家の個性が爆発した作品だと思います。基本的な流れは長男の光さんとの生活を描くというシンプルなものですが、そこに引用を盛り込み、「私」というナラティヴが複層的に響く。小説の世界はこれだけ広く開拓できるのかと驚きました。

今までは同時代の作家として読まれ、日本の戦後民主主義という関係は外せない軸ではありますが、これからは、新しい世代が世界文学という広い文脈で評価できる環境になってきたと思います。若い世代の人たちがトラウマの観点から読みだしたり、クィア的に読んだり、地殻変動の予兆があり、全く新しい文脈で大江健三郎が読まれるようになるのではないでしょうか。

自筆原稿に見る書き直しへのこだわり

平野:東大の文学部が運営している「大江健三郎文庫」の、運営委員長を阿部さんが務められているとのことですが、そのお話を伺えますでしょうか。

阿部:2018年から順次、講談社より全15巻の『大江健三郎全小説』が刊行されました。その際、自筆原稿の写真を表紙の装丁に使うことになり、原稿を集めてみると、かなり多く残っていたんです。一番古いものが1957年の『死者の奢り』で、まだ東大在学中に大江さんが書かれたものが、文芸春秋に残っていました。それだけではなく、各出版社そして大江さんのご自宅にも原稿やゲラが多数保管されていたのです。

それを大江さんは母校である東大文学部に寄託されまして、プロジェクトがスタートしました。資料をデジタル化し、アーカイブとして完成させて、今年の早い段階に研究者を対象に公開する予定です。

現時点では約1万8千枚の原稿・校正刷をお預かりしていますが、この分量の原稿を目の当たりにすると、書き続けるという営みを何十年にもわたって続け、しかも手書きで原稿様子を升目を埋め続けてきたという事実の重みを感じます。

平野:こちらは東大が公開している『同時代ゲーム』の原稿ですが、いかにも大江さんという、インパクトのある自筆原稿ですね。大江さんは一生の間に膨大な原稿をお書きになりましたが、消すことにも多くの時間を費やしていますね。

阿部: この原稿だと斜線で塗りつぶされていて、下に書いてあった文字が見えません。一方でこの後執筆された『燃え上がる緑の木』の原稿を見ていただけると、微妙に違いますね。消した文字がクリアに見える。おそらく、採用しなかった元バージョンを見ながら新しい表現を加筆する方法に変えたのだと思います。

平野:見えるようにしつつ加筆するというのは非常に丁寧なやり方ですね。線もとても丁寧に万年筆で引かれていて、まるで漫画のトーンを貼ったようです。しかも全部が真四角じゃなくて、微妙な楕円とか、不思議な形になってるのが面白いですね。

阿部:最後の本になったバージョンしか我々は読みませんが、最終稿に至るまで長い道筋があるんですよね。

平野:大江さんと、原稿の執筆プロセスについて話したことがあります。第一稿は、ひたすらマス目を文字で埋めていく作業で、埋め終わるとやっとそこから自由にできるといった話をされていました。

画家のドラクロワの日記を読むと、絵を描いてゆく時に、部分、部分を順番にきっちり完成させてしまうとバランスが悪くなるから、まずは全体の下描きをざっと描いて、全体的にすこしずつ完成させていくと書かれています。

大江さんの仕事の仕方も、徐々に完成度を高めていくやり方が、発想的には似ている感じがしました。 最初から細部を作り込まず、一通りの物語を書いたあとで、どのような表現にするか、バランスを見られてたと思います。

大江健三郎と三島由紀夫

阿部:海外で大江健三郎が論じられるときは、三島とセットで論じられるということがよくあります。同時代を生きた二人であり、天皇制や、戦後民主主義、エロスと、重なるキーワードも多い。平野さんはそのどちらにも影響を受けたと思いますが、三島と大江の関係性についてはどうお考えですか。

平野:僕が最初に文学に目覚めたきっかけとなったのは三島で、小説家としてすごく影響を受けましたけど、政治的には、大江さんの言ってることが正しいと思うようになりました。特に『沖縄ノート』に非常に強い感銘を受けたんですよね。本土の人間がいかに沖縄に対して差別的かということを論じながら、それを第三者的なところから客観視するわけでもなければ、完全に沖縄の人の側に立って、本土の人間の悪辣さを書くのでもなく、自分が本土の人間である以上は、そこに加担してるんじゃないかという自己批判を通じて批判していく。

文学的には大江さんも三島も、戦後世代の人間の空虚感をどうするのかというのが、一つの大きな出発点だったと思います。三島は結局、天皇を奉じて一体化するという方向に進み、一方で大江さんは生まれ故郷である四国の森の神話的世界に着地点を見つけようとした。ただ、それが工業都市出身の僕にはどうしてもピンとこないんです。世代的なものもあると思いますが、国とか天皇というものに自分が一体化できるとはとても思えず、自分の地元に神話的な空間が広がっていて受け止めてもらえるというようにも思えない。

だから、大江さんの中期以降の作品、特に四国の森を中心に据えた小説は、自分から遠いという感じがあるんです。天皇や四国の森といった一なる大きな対象に、アイデンティティの帰属先を求めるのではなくて、日常生活の中の複数の関係性の中に、拠り所を分散的に求めるべきではないかというのが、僕の考え方でした。

──(読者からの質問)大江健三郎さんが作品の中で繰り返し三島を描いたのはなぜなのでしょうか?

阿部:平野さんがおっしゃったように、世代の差、東京と地方という差も明確にあったと思います。大江さんの場合、親の世代が体験した戦争に対して負のイメージが強く、コミュニティを破壊されたという感覚が強烈にあったと思います。ですから、天皇制に対する態度も二人のあいだで異なっているのは当然だと思います。

その一方で、天皇制を志向する態度、超越的なものを求める姿勢に対しても大江さんは敏感で、そこで「セヴンティーン」という作品が生まれました。また『新しい人よ眼ざめよ』収録の「蚤の幽霊」では、アメリカの学生との会話を通して三島の自決が語られます。血まみれの生首のイメージが息子イーヨーの頭から離れないと作中で触れられていますが、それは作家自身の声のようにも響いています。戦前の世界と決別するには、その心性を分析しなければならない、つまり三島的なるものを描かずにはいられなかった。だがそれは容易ではなく、イーヨーやアメリカの学生といった第三者の声が響く必要があった。そのような葛藤が三島の死後も続いていたのではないかと思います。

小説家にとって、文学と政治の関係とは何か?

平野:僕は三島の影響で、ボードレール、オスカー・ワイルドやトーマス・マンなど、耽美的な小説や詩が好きでした。

意外に思われるかもしれませんが、美の世界に陶酔するような作品を書く彼らのような作家が、実は政治に強くコミットしているんです。ボードレールは二月革命に参加し、ワイルドも『社会主義化の人間の魂』という政治的なテクストも書き、マンは民主主義に最もコミットした作家の一人でした。

現実の生活に何か満たされないものを感じてる人こそが、「美」に強く惹かれると思います。ただ、美の世界に浸り続けて満足ならそれでいいけれど、満足できない場合、突き詰めると、現実の不具合への不満から政治につき当たらざるを得ない。それが、耽美主義者が政治にコミットしていく理由だと思います。

ロマン主義者の中にもバイロンのように、非常にロマンチックだけど、決断主義的に戦争に参加してゆく系譜もあって、三島もその典型のように見えます。僕の中では、「美」を愛する心と政治に関心を持つこととは、表裏を成しています。

(構成・ライティング:田村純子)