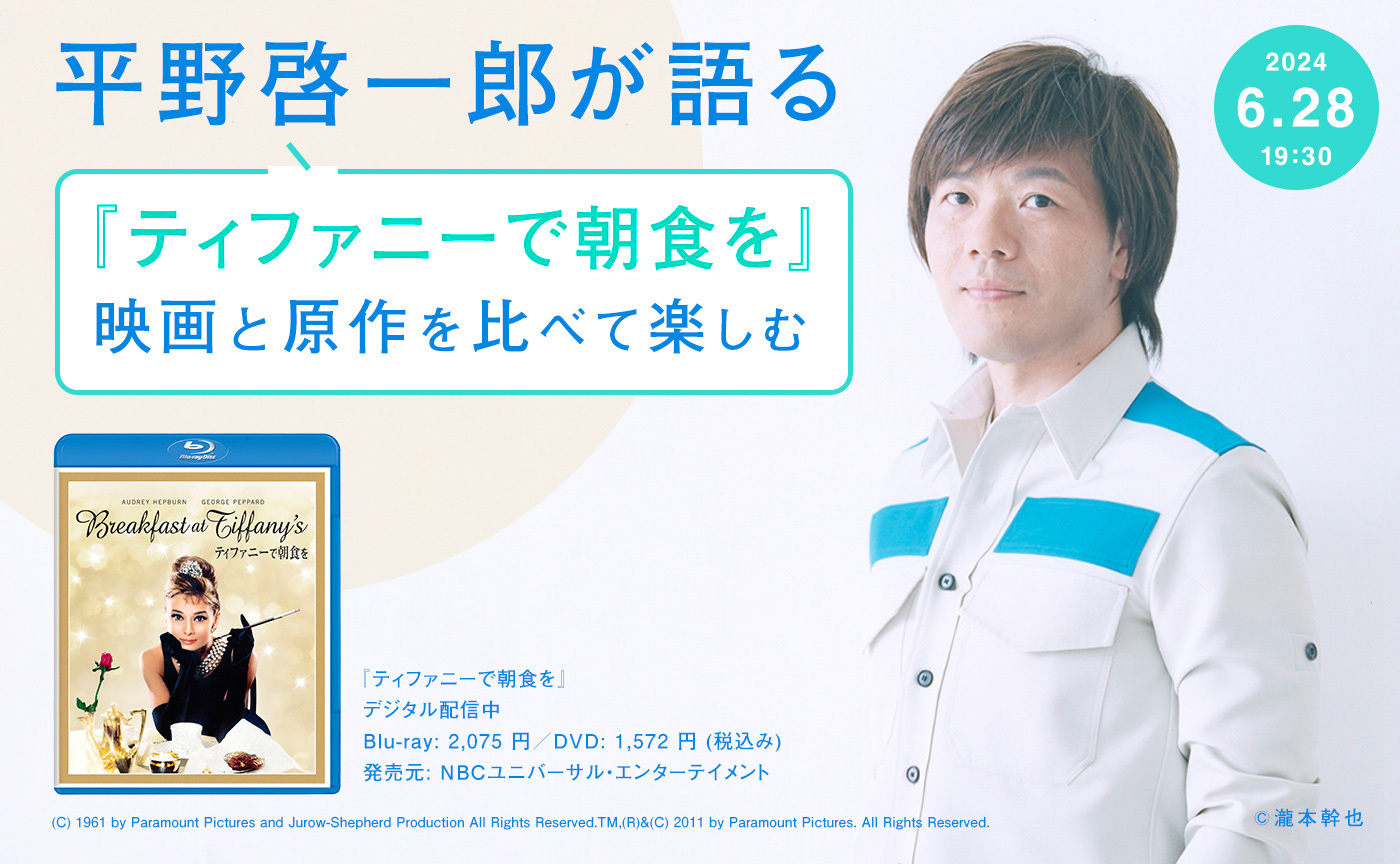

平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークル【文学の森】。

2024年6月は、トルーマン・カポーティの小説『ティファニーで朝食を』をテーマに語りました。

▶︎小説を書くとは、ひとつのムードを作ること

▶︎カポーティの優しい眼差し

▶︎ホリーは「自由」の体現者

小説を書くとは、ひとつのムードを作ること

平野:カポーティは1924年生まれで、安部公房とは同い年、三島由紀夫とは一歳違い、つまり同世代なのです。三島はNYに行ったときにカポーティに面会しようとしたものの、果たせなかったようです。カポーティの『ティファニーで朝食を』は、三島のエンタメ系の作品に少し近いようなリラックスした雰囲気もありますね。

カポーティの作品の多くは、日常的な題材を扱っていて、保守的とも言えるかもしれません。ですが表現の仕方はエレガントで、洒落ているけれど気取りがなく、ほのかにユーモアもあって、ノーブルな雰囲気を醸し出しています。

僕の好きなジャズミュージシャンのマイルス・デイヴィスが、「音楽を作ることはひとつのムードを作り出すようなもの」というようなことを言っています。突き詰めれば、小説もそういうところがある気がします。登場人物のキャラがたっているとか、重大なテーマを扱っているとか、そういうことではなく、トータルで醸し出す「ムード」が読者を包み込むことが重要です。

アメリカの編集者と話していると、「文体」というより、「ヴォイス」というのを強調して話すんです。この作家のヴォイスが非常に好きだとか、特徴的だとか。カポーティもやはり、そのヴォイスが絶妙に優れているんじゃないかと思います。我々は翻訳で読んでいますから、その特徴も加味されますけれど、ベースとなる彼独特の調子に、曰く言い難い巧さがあります。

カポーティの優しい眼差し

平野:もしカポーティ以外の作家が『ティファニーで朝食を』を書いていたらと考えると、登場人物の捉え方が変わり、全然違った物語になると思います。もし、ゴリゴリの保守的なおじさん(笑)が書いたら、きっと、これでもかというくらいホリーはこっ酷く書かれたことでしょう。19世紀ヨーロッパの作家なら、「カルメン」のように完全なファムファタール(魔性の女)に仕立てたと思います。

しかし、カポーティが書くホリーは、言い寄る男たちを軽やかにかわして、男たちが逆に間抜けに見えます(笑)。ホリーの境遇は悲惨で哀れではあるけれど、その高みに花開いた魅力が非常にうまく掬い取られていて、手の届かないような魅力のある人物として描かれていると思います。

主人公も、ホリーに共感しつつ、憧れを抱いている。彼女に対するこの主人公の眼差しは、カポーティの眼差しとも重なっていると思います。この優しい眼差しが、実にいいんですよね。

ホリーは「自由」の体現者

平野:この物語の読みどころは、自由でいるために何かに依存せず、常に場所を変えながら生きていくホリーの生き方と、それに翻弄されつつも憧れを抱く主人公の心情です。どこか自由な世界に生きたいというのは、文学において常に描かれてきた大きなテーマです。

ただし、この小説ではホリーという女性主人公が「自由」を体現するところが面白いですよね。これまでの男性の勇壮な冒険的な物語とか、あるいは軍国主義とも結びついたマチズモのようなところから発される「裏の世界への憧れ」といったものとは違う。

もっと軽やかな自由への期待のようなものが、ホリーという人物によって表現されている。自由であることは孤独でもあり、どこかさみしさ、寂寥感のようなものが裏腹にあります。このペーソスのニュアンスが作品全体に感じられるのが、この小説の素晴らしさだと思います。

周りの人物たちはそういう生き方に、半分笑っちゃうような、どこか呆れているところもあるけれど、なんだか突き抜けた明るいものを感じているのではないでしょうか。僕は、なんというか、ホリーには不幸になってほしくないと思わされました。不幸になるとホリー本人がかわいそうということだけではなくて、「彼女のような生き方を選んだ人間が、不幸になる社会」であってほしくない。この作品を読むと、そう思わされます。

(構成、ライティング:水上 純)